- 弊社のヒメマツタケについて

「良いものを届けたい」という信念

品質、良質な苗床、収穫タイミングなど

試行錯誤の上にできたものが

弊社の「ヒメマツタケエキス」です。

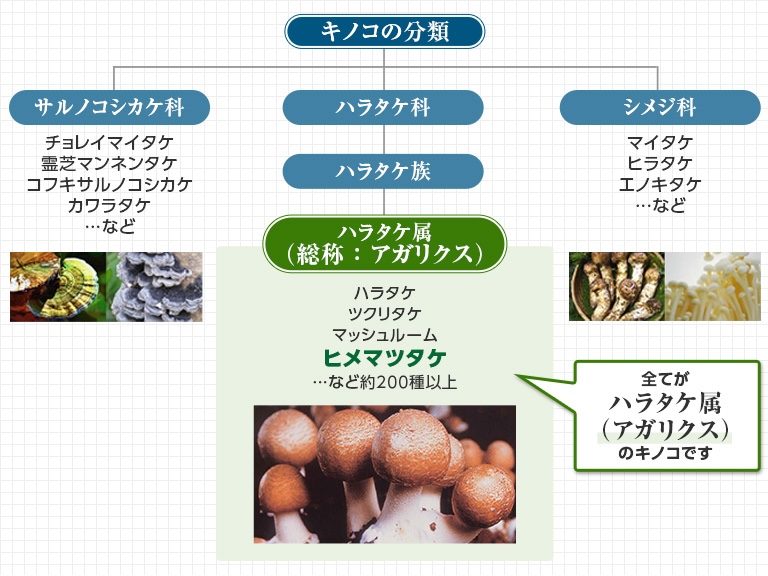

希少性の高いキノコ

アガリクスは200種類以上存在しその中でも

弊社が手塩をかけて作っているのが「ヒメマツタケ」です

ヒメマツタケは、1965年にブラジルから日本に上陸したキノコです。

ヒメマツタケの存在が広く伝わらなかったのは、育つ環境が限られていたからです。

ヒメマツタケの式名称は「アガリクス・ブラゼイ・ムリル」と言い、和名が「ヒメマツタケ」です。

「アガリクス茸」というキノコは存在しないのですが、

「アガリクス」という言葉だけが独り歩きしてしまい、勘違いをしてしまう人が増えています。

「アガリクス」というのはキノコの中で、「ハラタケ属」という種類を表す言葉です。

ハラタケ属に属するキノコは、なんと200種類以上。

つまり、アガリクスと言えるキノコは200種類以上存在するのです。

料理で使われるマッシュルームも、アガリクス(ハラタケ属)です。

その中でも間違えずに選んで欲しいアガリクスは

「ヒメマツタケ」です

良い物を届けるための信念 ①

季節を問わず同じ品質であるべき

自然環境下で育つヒメマツタケがもともと希少だったように、露地で育てるのは難しいことです。

ヒメマツタケは、湿度や、雨のタイミングで成長が大きく変化します。 いつでも、最良の環境であるようハウス栽培で育てています。

良い物を届けるための信念 ②

ヒメマツタケが成長した1番良い状態の時に収穫する

大きなヒメマツタケと小さなヒメマツタケがあった時、あなたはどちらのヒメマツタケを選びますか?

多くの人が大きな方を選んでしまいがちですが、キノコは「育ちきる直前」が1番良い状態なのです。

特にキノコ類は、繁殖の為に胞子を飛ばします。

この胞子は、傘が開くことで拡散します。

つまり、傘が開く前というのは、拡散する為のエネルギーを蓄えている状態なのです。

日本食菌工業では、一番良い状態のヒメマツタケを収穫し、原料を作っています。

良い物を届けるための信念 ③

残留農薬にも気を配り農薬の徹底排除

ヒメマツタケを育てる時に大切になる「苗床」。

日本食菌工業では、ビタミンやミネラルを豊富に含むサトウキビバガス(サトウキビを絞った後の端材)や米ぬかなど、選び抜いた素材を使用しています。

ヒメマツタケを育てる際、「藁」を使っているところが多いですが、藁は農薬が残りやすい(残留農薬がおこりやすい)ものです。

残留農薬を配慮し、農薬を使わずに育つサトウキビバガスを使い、約2ヶ月という長い時間をかけて、丹念に準備し、苗床を作り上げます。

24時間体制で収穫、加工

ヒメマツタケの収穫は、時間との戦いです。

自己分解酵素という酵素を持つヒメマツタケは、成長後に放っておくと、数時間でドロドロに溶けてしまいます。

そのため、24時間いつでも収穫ができる体制を整え、最適なタイミングで収穫作業を行って います。

収穫したヒメマツタケは直ちに洗浄/乾燥を終え、収穫から乾燥に入るまでの時間はわずか1分。

ヒメマツタケの豊富な成分を、あますところなく製品に活かしております。

ヒメマツタケ図鑑

| 学名 | アガリクス・ブラゼイ・ムリル(Agaricus blazei Murill) |

| 和名 | ヒメマツタケ 原色日本新菌類図鑑(I)保育社 |

| 原産地 | 米国のフロリダ半島や南カロライナの平原にも分布しておりますが、主にブラジル東南部サンパウロの ピエダーテの山地に自生しております。 |

| 分類 | 名前もないキノコの種菌(胞子)が、1965年、現地の日系人、古本隆寿氏(農業)から、 三重県津市の故・岩出亥之助博士へ送られてきました。 培養試験の結果、これが ハラタケ科、ハラタケ属に属するアガリクス・ブラセイ・ムリルなる学名のキノコであることが、1967年ベルギーのハイネマン博士によって鑑定されました。 |

| 人工栽培 | 日本とブラジルの気候、風土、土壌などの 違いから、種菌の培養、さらに効率よく発茸させるには 10余年もの歳月を要しました。 稲ワラやサトウキビバガスなどの堆肥の上に土でウネ床を作り、その根元に種菌を接種する特殊なハウス栽培「ウネ作り法」が確立されたのが1975年であり、大量生産の目途が立ち、栽培の努力が実ったのは1978年でした。 |

| 命名 | 分類学上から「カワリハラタケ」と呼ばれていましたが、出荷初日に遊びにきた近所の女の子が、そのキノコを見るなり「まぁ可愛いキノコ、オヒメサマのようだわ」と声を上げました。 かくて、実用化の記念すべき日に「姫マツタケ」と命名されたのです。 |

| 摂取方法 | 一見、マッシュルーム(ツクリタケ)に似ていますが、柄は太くて長く、香りが強く、 その肉質には甘味があり、歯ざわりも良いという特徴があります。そのため、和・洋・中華料理に適しているといわれています。 |